A mi bisabuelo lo mataron los rojos

“Pues a tu bisabuelo lo mataron los rojos”. Si hay una frase que se repite en nuestra familia cuando se...

“Pues a tu bisabuelo lo mataron los rojos”. Si hay una frase que se repite en nuestra familia cuando se habla de la guerra y del franquismo es esa. Tardó un tiempo en acuñarse con ese tono de réplica, quizás porque nunca hizo falta repetirla con tanta vehemencia hasta que no pasaron tres generaciones. Pero la perspectiva histórica que dan más de 70 años y la ruptura del relato de los vencedores después de 40 años de democracia han acabado por convertir aquella historia de sobremesa en una suerte de Paracuellos en versión familiar, un arma arrojadiza que vendría a probar que los rojos no eran unos santos y que víctimas hay en todos los bandos. Demasiado simple pero muy efectivo, todavía hoy, más aún cuando todo sucedió en Caminomorisco, una aldea semiperdida en las recónditas Hurdes, donde acaba Cáceres y empieza Salamanca, y no mucho después de que Luis Buñuel grabara aquellas imágenes de una tierra sin pan y casi sin tierra, del atraso español de principios de siglo, del neolítico en plena Edad Contemporánea, una larga noche muy anterior a la penumbra fascista.

Sí, madre, ya lo sé, a tu abuelo lo mataron los rojos, aunque la primera vez que me hablaste de eso los llamaste bandoleros. Así se les llamaba entonces, cuando a ti te lo contaron, porque, entonces, a las cosas no se las llamaba por su nombre. Costó muchos muertos, fusilados, encarcelados y torturados denominar “gloriosa cruzada” a una guerra contra la democracia, “caudillo” de España a un sanguinario dictador o “bandoleros” a los guerrilleros antifranquistas que se echaron al monte huyendo de la represión. Durante y después de la guerra, la persecución caminaba impune, enfundada en tricornios y capas negras o bajo camisas azules y brazos en alto. Los mismos brazos que sacaban de paseo y metían bajo tierra a los sospechosos de no pensar como ellos. Vencieron, pero es evidente que no convencieron, y mi bisabuelo es una buena prueba.

Bandoleros. Esa palabra sigue esculpida en la piedra que encierra los restos de tu abuelo, los de su mujer, sus hijos y alguno de sus nietos, todos juntos. No todas las víctimas tienen esa suerte, madre, seguro que lo sabes, que lo puedes imaginar cuando quitas las telarañas del panteón familiar cada día de Todos los Santos.

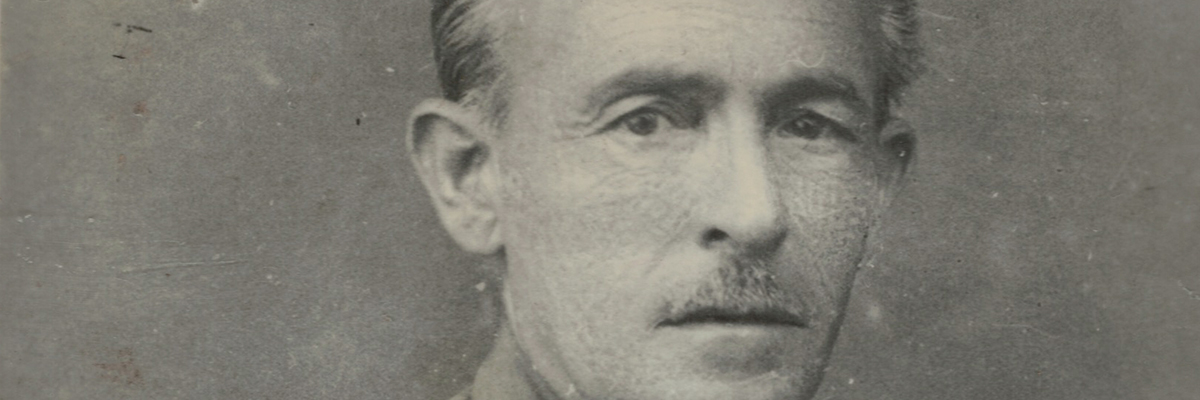

“Francisco Javier Martín Martín. Asesinado por los maquis o bandoleros el día 12 de noviembre de 1946 en el sitio de La Hoya a los 61 años. D.E.P.”. Recuerdo la tarde que fui a buscar esa tumba para encontrar respuestas. Yo tendría diez años. Recuerdo el bigotillo perfilado de la foto de la lápida, la mirada seria y la camisa que, después, supe que sería azul por las flechas que se cruzaban con el yugo a la altura del corazón. Mi bisabuelo era falangista, pero eso me lo dijiste mucho después. Al principio solo era secretario del Ayuntamiento, después entendí que era la autoridad de un régimen impuesto por las armas y la violencia y objetivo de la guerrilla “por su comportamiento represor durante la Guerra Civil”, como explicó varias décadas después –cuando pudo regresar de su exilio en Francia– el famoso maquis extremeño Gerardo Antón, más conocido como el maquis Pinto, uno de sus asesinos y secuestradores.

“Llegamos al pueblo de noche y nos presentamos en su casa. Lo detuvimos y nos lo llevamos. A los hijos los citamos en un punto cerca del municipio. Les pedimos 50.000 pesetas de rescate. Al alarmarse el vecindario y al enterarse la Guardia Civil, ante los gritos y voces que escuchábamos y que el tiempo para el pago del rescate superaba el permitido, matamos al rehén. Chaval le pegó dos tiros. Recuerdo que antes de ser ejecutado estaba tiritando y tenía puesta la camisa azul con el escudo de Falange. Chaval le preguntó que cómo tenía tanto frío si debía estar cantando cara al sol”. Así recordaba Pinto aquella operación, una de las últimas de la compañía guerrillera en el norte de Extremadura, meses antes de que fuera desmantelada y sus integrantes abatidos en emboscadas de la Benemérita o detenidos gracias a confidentes, infiltrados o delatores bajo tortura.

Pinto fue de los pocos maquis extremeños que pudieron escapar y regresar para contarlo tras la muerte de Franco. El catedrático de la Universidad de Extremadura Julián Chaves recopiló en un libro la historia de estos desgraciados que pensaron, que creyeron de verdad, que el fascismo estaba a punto de caer en España tras la derrota de la Alemania nazi y la Italia fascista, después de que algunos de ellos ayudaran a liberar París. Pero aquello nunca sucedió, y la mayoría lo pagó con su vida después de llevarse algunas otras por delante.

El día que murió Pinto, yo estaba en la redacción de El Periódico de Extremadura, mi primera redacción, cuando entró el teletipo que, al día siguiente, saldría impreso, rodeado de columnas que homenajeaban al guerrillero cacereño. Era julio de 2011 y yo no encajé ese puzle hasta pasados unos cuantos años. Estaba dejando por escrito la muerte de uno de los asesinos de mi bisabuelo, pero yo aún no lo sabía. Cuántas veces he lamentado no haber podido entrevistar a ese anciano que murió sin funeral y donó su cuerpo a la ciencia, que nació en Aceituna, otro pueblito de Las Hurdes, más pequeño, más pobre y perdido que el nuestro.

La Historia es, a veces, caprichosa, y el mismo verano que el nombre de Pinto recorría toda España, el de mi bisabuelo era descolgado de la plaza de mi pueblo. La otrora Plaza del Secretario Francisco Javier Martín ahora se llama Plaza de la Libertad; cambió de nombre el mismo día que se movió la cruz de los caídos al cementerio y que la calle José Antonio dejó de llamarse como el fundador de la Falange. No recuerdo cómo se llama ahora, pero recuerdo que también escribí aquella noticia. “No te metas en política, hijo”, me dijiste tú, siempre incómoda con este oficio mío de contar.

Desde entonces he pensado mucho en el “comportamiento represor” de mi bisabuelo, aunque no he encontrado ningún crimen con el que se pueda justificar su asesinato, más allá de ser el falangista del pueblo, que no es mucho, pero tampoco poco a ojos de quienes tuvieron que elegir entre muerte, exilio o silencio. Tus hermanos recuerdan que vuestro padre les contó que alguna vez, cuando se mandó buscar a los izquierdistas de mi pueblo, mi bisabuelo intercedió para que nadie acabara fusilado. Al profesor Chaves tampoco le constan ejecuciones fascistas en el pueblo, aunque sí que hubo alguna en mi comarca. También sabe que Chaval, el asesino de tu abuelo, murió pocas semanas después, en un tiroteo con la Guardia Civil; y que Fabián, el líder de la compañía de maquis extremeños, acabó condenado a garrote vil tras ser detenido en Madrid cuando iba a entregar al Partido Comunista el dinero conseguido con secuestros como el nuestro.

Podría alegrarme de ese final que, seguro, madre, tú no conocías hasta ahora, pero entonces no habría comprendido que no es lo mismo un asesinato que una venganza, que venganza no es lo mismo que justicia y que las cosas no pasan porque sí, que la historia, a veces, no solo la escriben los vencedores, también la escriben los vencidos, aunque sea tarde y aunque no la leamos todos.