Anterior: La magia de volar (1 de 3)

Pero no se nos dio muy bien. Dentro de ciertos límites, un humano puede correr y saltar como una gacela o un león. Puede nadar y bucear como un pez o un delfín. Más o menos, ya me entiendes. Sin embargo, durante miles de siglos, todo humano que osó lanzarse desde las alturas a conquistar los cielos –o más probablemente lo empujaron, o se cayó– tuvo el desagradable problema de acabar deshuesado en el pedregal de más abajo. Podemos correr, nadar, bucear y saltar de manera natural. Hasta penetrar en el subsuelo, y lo llamamos ser un cavernícola, y mucho más tarde, espeleología. O minería. Pero volar, lo que se dice volar, eso sólo estuvo a nuestro alcance en los sueños y las leyendas durante la inmensa mayor parte de nuestra existencia.

De esas gentes raras que arrastran a la humanidad fuera de las cavernas.

Cuentan los cronistas que el primero en intentarlo sin intenciones suicidas y con alguna sal en la sesera fue un andalusí de nombre Abbás ibn Firnás. Este protohumanista, protocientífico, filósofo y poeta rondeño vivió al calor de la corte del Emirato Omeya de Córdoba durante el siglo IX de nuestra era, o sea, ayer mismito en el esquema grande de las cosas. Y fue ahí, en Córdoba, donde maese Abbás decidió lanzarse desde lo alto de una torre en el año 852, a los 42 años de edad, ayudándose con una lona. La lona ralentizó su caída y sólo sufrió heridas leves, lo que, si la historia es cierta, lo convierte en el primer paracaidista de la historia de la humanidad.

No contento con esto, a los 65 años, que se dice pronto, se hizo construir una estructura de madera recubierta con seda que se asemejaba a las alas de un pájaro. Incluso las adornó con plumas de ave. Parece ser que toda Córdoba salió a ver el inminente desastre. Maese Abbás se lanzó desde otra torre, hacia un valle. Dicen que planeó durante unos diez segundos antes de estrellarse, fracturándose ambas piernas. Pero sobrevivió a la aventura, e incluso analizó lo sucedido con la ayuda de varios testigos (otros dicen que eran críticos, partiéndose la caja de él) hasta identificar el problema: le había faltado una cola, para mejorar el control de vuelo. Eso lo convertiría en el primer ingeniero aeronáutico, el primer piloto y el primer investigador de accidentes aéreos de todos los tiempos. Murió a los 77 años, sin intentarlo otra vez.

Para contar toda la verdad, hay que decir que la historia de Abbás ibn Firnás es dudosa. Los textos más antiguos que tenemos datan de siete siglos después, cuando Al Ándalus ya era Andalucía, citando a un poema de su época hoy desaparecido. Pero también es cierto que Abbás ibn Firnás existió realmente –inventó otras cosas de notable interés– y no hay en ella nada a todas luces imposible. Tanto ralentizar una caída con una lona como planear unos segundos con unas alas de madera ligera y seda es perfectamente realizable. Si algo, que se partiera unos cuantos huesos le imprime aún más realismo a mis ojos; en las historias inventadas, el héroe suele salir más o menos impoluto. Incluso parece ser que la historia o leyenda de Abbás Ibn Firnás inspiró el intento del monje benedictino Eilmer de Malmesbury, a principios del siglo XII, que por lo visto pudo planear unos 200 metros con una tecnología análoga antes de romperse algunas extremidades también. Pero las fuentes son igualmente oscuras y las historias que nos han llegado de ambos se entremezclan un poco. Vete tú a saber.

Después, Leonardo da Vinci (1452-1519) dibujó alguno de sus famosos diseños de máquinas de volar. Que están del todo sobrevalorados porque sólo se redescubrieron siglos después y además, aunque más o menos racionales, no son sólidos ni científica ni técnicamente. Vamos, que hay que agradecer que no intentara llevarlos a la práctica, porque o no se habría levantado del suelo o se habría matado, y Da Vinci tenía muchas otras cosas enormes que legar a la humanidad.

De las máquinas más ligeras que el aire.

En la práctica, estos intentos de volar como pájaros eran un error con la ciencia y la técnica de su época. O, si prefieres expresarlo de otra manera, estaban demasiado adelantados a su tiempo. Ellos no podían darse cuenta debido a su mismo atraso, pero era un poco como si nosotros ahora intentásemos construir una nave espacial relativista de aceleración constante a pulso. Faltaban generaciones enteras de ciencia, tecnología y progreso humano en general. Revoluciones completas.

Y es que el problema es peliagudo. Nosotros no somos un pájaro, de muchas maneras distintas. No es sólo que no tengamos alas y cosas de esas. Pájaros, insectos, murciélagos y en su día los pterosaurios evolucionaron durante millones de años hasta optimizar sus posibilidades de volar. Para empezar, pesamos mogollón en relación a nuestro tamaño. Una cría humana de tres años de edad pesa más que el macho más grande de los albatros más monumentales, con sus 3,5 metros de envergadura: aproximadamente doce kilos. Pero ese no es el verdadero problema; la densidad de los tejidos humanos en su conjunto, que es lo que importa, no difiere tanto de la de los seres voladores. La densidad media de un cuerpo humano es de 1,07 gramos por centímetro cúbico. La de las aves oscila entre los 0,69 g/cm3 de un gorrión y los 0,9 g/cm3 de un pato, pasando por los 0,78 g/cm3 del colibrí. Hay diferencia, pero no una diferencia abismal: vienen a estar en el mismo orden de magnitud. En ese sentido, aquello tan viejo de que los pajarillos tienen más fácil volar gracias a sus huesitos finos y huecos no es más que una media verdad. De hecho, algunos huesos de las aves son más densos, más fuertes y proporcionalmente más grandes que los humanos para soportar las fuerzas que exige el vuelo propulsado. Si fuera por densidad y por tanto peso con respecto al aire, si un pato vuela, nosotros también deberíamos poder con sólo un poco más de esfuerzo (y alas, claro.)

El verdadero problema es que la evolución ha esculpido el cuerpo de las aves y demás bichos voladores durante decenas o cientos de millones de años para esa función. Casi todo en un ser volador se ha adaptado para el vuelo, o bajo la presión de que tiene que volar, a lo largo de eras geológicas enteras. Si la evolución fuese un ingeniero, diríamos que ha hecho una montaña de concesiones de diseño para que las aves y demás puedan alzarse a los cielos: desde sus complejísimos sistemas respiratorios, con sus correspondientes sacos aéreos, hasta unas estructuras óseas torácicas que básicamente sólo sirven para mover grandes alas. Salvo en los insectos, se pierden dos miembros completos de los cuatro que tenemos los tetrápodos, convertidos precisamente en esas alas. Y así con todo, excepto en la inteligencia. Las cabezas de chorlito son particularmente brillantes para lo que son en esencia una especie de lagartos evolucionados. Lo mismo que tú y yo, vamos.

Sin embargo, hace ya algunos siglos que este lagarto de sangre caliente con un cerebro mutantemente grande y complejo al que llamamos homo sapiens se dio cuenta de un detalle: las cosas calientes tienden a elevarse. Por ejemplo, el humo, las pavesas y las mismas llamas. Parece que fueron los chinos quienes primero se percataron de que una bolsa muy ligera llena de aire caliente se alza a los cielos, en torno al siglo III de nuestra era, y lo llamaron las linternas voladoras. Es, simplemente, una bolsa de papel seda puesta boca abajo con una velita o similar en la base. La velita calienta el aire del interior y la bolsa, convertida en globo, se eleva a los cielos. Las linternas voladoras fueron la primera aeronave de todos los tiempos y se siguen usando hoy en día, normalmente en celebraciones, donde quedan preciosas. En su época, servían sobre todo como baliza de alerta y señalización. Ahora, en algunos países han pasado a estar prohibidas porque cuando caen pueden provocar incendios y otros daños.

¿Pero por qué vuelan? La respuesta convencional nos cuenta que el aire caliente se expande, más o menos como un metal se dilata por el calor. Al expandirse, reduce su densidad. Al reducir su densidad, se vuelve menos pesado por unidad de volumen que el aire más frío a su alrededor. Gracias al principio de Arquímedes, eso genera un fenómeno de flotabilidad, igual que un barco lleno de aire flota en el mar (como todos sabemos, el aire es menos denso que el agua.) Esta flotabilidad equivale a sustentación. Y el globo se eleva hasta que el aire es tan tenue que la densidad del exterior iguala a la del interior. Aunque esta explicación sencilla basta para la mayoría de propósitos, en realidad no es totalmente rigurosa. Lo vamos a dejar ahí de momento porque se entiende bien y no es incorrecta por completo, pero quiero que tengas claro que el tema es algo más complicado. 😉 Ya lo veremos en una futura entrada.

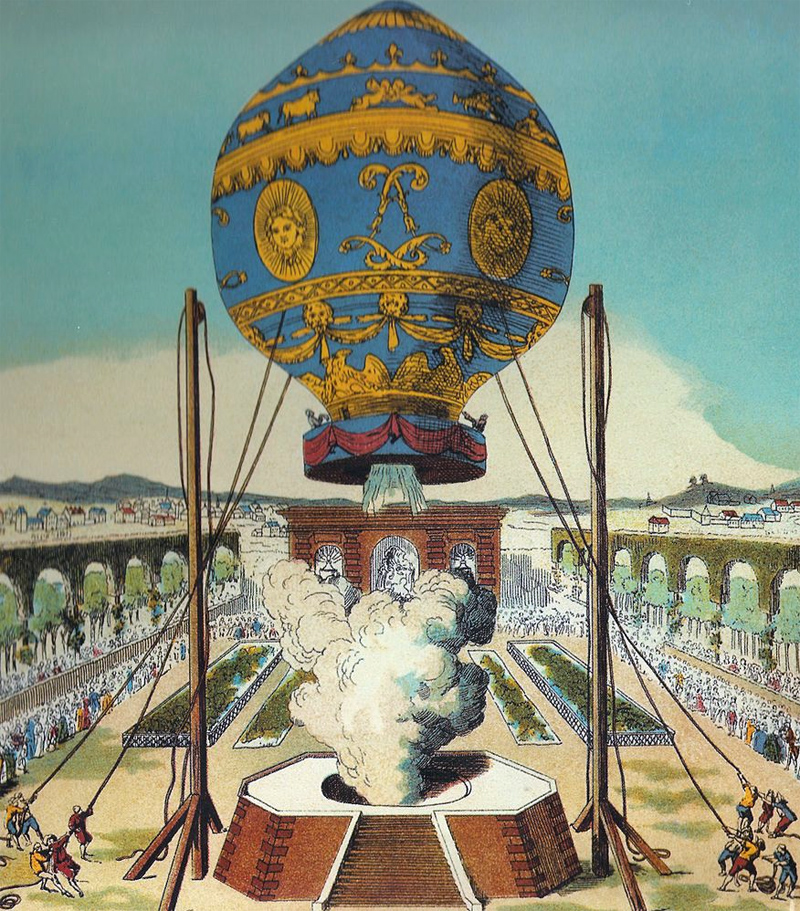

A fin de cuentas, los franceses hermanos Montgolfier ni siquiera necesitaron esta explicación sencilla para construir la primera aeronave de la historia que fue capaz de elevar a un humano del barro por fin. Ellos creían que el humo contenía un gas especial, al que inevitablemente llamaron el gas de Montgolfier, con la curiosa característica de la levedad. Por supuesto, ni el gas de Montgolfier existe ni hay ninguna propiedad física con tal nombre, pero les bastó. Funcionaban por observación, y en esos estadios tempranos de la ciencia y la técnica la mera observación bastaba para un montón de cosas, no como ahora que necesitas terabytes de ciencia teórica pura para mejorar un 3% la velocidad de tu teléfono móvil. Hablamos de finales del siglo XVIII, menos de un siglo después de que Sir Isaac Newton escribiese sus Principia Mathematica, cuando la protociencia iba convirtiéndose en ciencia. Aún se estaban desarrollando las leyes de los gases, no les podemos pedir más.

Lo cierto es que a los hermanos Montgolfier todo esto se la traía un tanto al fresco. Ni eran científicos ni pretendían serlo realmente, al menos en esos primeros momentos (después le pillarían afición a eso de la ciencia.) Pero al principio se podría decir que eran técnicos, de la empresa familiar, dedicada a la fabricación de papel. Sus padres tuvieron 16 hijos, como no era demasiado raro por aquel entonces, y el 12º y el 15º salieron curiosos e imaginativos. En particular el 12º, Joseph Montgolfier, era un soñador y un inventor genial. Y el 15º, Étienne Montgolfier, no era tan genial pero también le gustaba inventar cosas mientras mantenía un sentido más práctico de la vida y de los negocios. Juntos, formaban un buen equipo. Algunos de sus avances en la fabricación de papel fueron altísima tecnología para su época.

Fue, por supuesto, el genial soñador Joseph quien primero tuvo la idea. Se le ocurrió en 1777, al ver cómo unas ropas puestas a secar sobre brasas calientes –cosas de la época– hacían bolsas que querían elevarse al cielo. Poco después comenzaba el Gran Asedio a Gibraltar (1779-1783), en el que los franceses iban con los españoles para recuperar la Roca de las narices en cuestión. El piedro demostró ser inexpugnable tanto por tierra como por mar, y a Joseph Montgolfier se le ocurrió la singular idea de asaltarlo por aire. Así que comenzó a trabajar en un globo. Un globo capaz de transportar tropas, o sea, gente. Una aeronave, la primera de todos los tiempos.

Durante noviembre de 1782, en la calle Saint Étienne nº 18 de Avignon, Joseph construyó un armazón cúbico de madera muy ligera de 1 x 1 x 1,3 metros, que recubrió con el tafetán más fino que pudo encontrar. Metió unos papeles debajo y les prendió fuego. En breves segundos, el ingenio salió propulsado hacia arriba hasta estamparse contra el techo. De inmediato, Joseph mandó una nota a Étienne: «consígueme tafetán y cuerdas, rápido, y verás una de las cosas más increíbles del mundo.» El práctico Étienne, que conocía bien a su hermano, le consiguió el material. Con él, entre ambos construyeron otro cajón unas tres veces más grande, o sea con un volumen 27 veces superior. Cuando le dieron mecha, el 14 de diciembre de 1782, la fuerza de sustentación fue tan potente que rompió las amarras y perdieron el control del ingenio. Se alejó unos dos kilómetros antes de caer otra vez a tierra, donde fue destruido por testigos curiosos que querían ver lo que era eso.

No les importó. Joseph y Étienne Montgolfier comprendieron que tenían algo grande, algo enorme en las manos. Durante los primeros meses de 1783, construyeron un saco mucho más grande, de arpillera, con tres capas internas de papel impermeable y capacidad para contener 790 m³ de aire. El 4 de junio hicieron una demostración pública en Annonay, ante representantes de los estados particulares (un organismo local del Antiguo Régimen) y el público en general. Este primer globo se alzó a los cielos durante unos diez minutos, recorriendo unos dos kilómetros de distancia a entre 1.600 y 2.000 metros de altitud, para asombro de las gentes. Rápidamente, la noticia llegó a París y les llamaron para hacer una demostración ante el Rey.

Pero no eran los únicos. En lo que quizá sea la primera carrera aeroespacial de la historia, otros dos hermanos franceses y un profesor intentaban una aproximación distinta. Se trataba de los hermanos Anne-Jean y Nicolas Louis Robert, trabajando con el profesor Jacques Charles el Geómetra, estudioso de las leyes de los gases. El hidrógeno se había descubierto en 1766, y desde el principio quedó claro que era un gas muchísimo más ligero que el aire sin necesidad de calentarlo ni zarandajas por el estilo. De hecho, calentarlo resulta bastante peligroso, porque es altamente inflamable. Pero, por su bajísima densidad, era intrínsecamente un gas de sustentación. Basta llenar un recipiente con hidrógeno para que se eleve. Por desgracia es también diabólicamente difícil de manejar, y más con la tecnología de aquellos tiempos. Eso fue lo que los retrasó, y serían los hermanos Montgolfier quienes pasarían al Libro Gordo de la Historia con letras grandes.

Sin embargo, sólo los retrasó un poco. Su primer globo de hidrógeno se elevó del Campo de Marte de París, donde ahora está la Torre Eiffel, el 27 de agosto de 1783. O sea, menos de tres meses después que el de aire caliente de los Montgolfier. Voló durante 45 minutos con rumbo Norte y aterrizó a 21 kilómetros, perseguido por espectadores a caballo. Cuando tomó tierra en Gonesse –donde mucho tiempo después se estrellaría el Concorde, poniendo punto final por el momento al vuelo supersónico civil–, campesinos aterrorizados lo destruyeron con cuchillos y horcas.

Tampoco los Robert y el profesor Charles se arredraron. Durante los siguientes meses, tanto ellos como los hermanos Montgolfier se anotaron éxito tras éxito. El 19 de septiembre, los Montgolfier exhibieron un globo de aire caliente de 1.060 m³ ante el posteriormente guillotinado Rey Luis XVI, la posteriormente guillotinada Reina María Antonieta, su guillotinable corte e incontables curiosos en los jardines del Palacio de Versalles. A bordo de este aerostato –construido en cooperación con otro fabricante de papel, Jean-Baptiste Réveillon– viajaban un pato, un gallo y una oveja llamada Montauciel («Subealcielo») a modo de Laika. Esto se parecía bastante a un experimento científico. El cordero servía para estudiar los efectos de la altitud sobre un mamífero, utilizando al pato –un animal volador– como espécimen de control y al gallo, como control secundario. Fueron los primeros seres vivos que se alzaron a los cielos con una máquina construida por manos humanas. Volaron 8 minutos, a unos 500 metros de altitud, y recorrieron tres kilómetros antes de regresar a tierra sin novedad.

El éxito les estimuló a construir un nuevo globo de aire caliente, con 1.700 m³ de capacidad, capaz de transportar seres humanos. Curiosamente, no está claro cuándo sucedió esto exactamente, ni quién fue el primero en alzarse a los cielos. Lo más probable es que fuese Étienne Montgolfier, durante una prueba en los talleres Réveillon, el 15 de octubre de 1873, con el globo aún sujeto al suelo mediante cables. Ese mismo día, más tarde, le imitó el científico Jean-François Pilâtre de Rozier, que tras haber visto la demostración de septiembre quedó fascinado y se había apuntado al equipo de desarrollo. Pero el primer vuelo libre (y oficial) no se produjo hasta el 21 de noviembre, con Pilâtre de Rozier y el Marqués de Arlandes a los mandos (es un decir…). Despegaron cerca del bosque de Bolonia y volaron a unos 900 metros de altitud sobre París durante 25 minutos, recorriendo nueve kilómetros antes de aterrizar entre los molinos de Butte-aux-Cailles. Tanto el científico como el marqués estaban bien. De hecho, estaban exultantes. Tras algún millón de años soñando con ser como los pájaros, por fin la humanidad había aprendido a volar.

Pero los Robert y el profesor Charles no se dormían en los laureles con sus globos de hidrógeno. Apenas mes y medio después, el 1 de diciembre de 1783 a las 13:45, Nicolas-Louis Robert y el profesor Charles se elevaron de los Jardines de las Tullerías ante 400.000 personas estupefactas. Recorrieron 36 kilómetros a 550 metros de altitud para acabar posándose cerca de Nesles-la-Vallée al punto del anochecer. Entonces, el profesor Charles decidió realizar un nuevo vuelo en solitario. Aunque el globo había perdido parte del hidrógeno por el camino, con él solo a bordo y sin lastre, se elevó rápidamente a 3.000 metros de altitud, desde donde vio el sol otra vez. Así, Jacques Charles el Geómetra fue el primer ser humano que vio dos anocheceres en el mismo día. Poco después se pusieron a construir un dirigible. Ahora, además de volar, estábamos aprendiendo a navegar por los cielos. El viejo sueño de locos y visionarios se había cumplido al fin.

Siguiente: La magia de volar (3 de 3)